Im März d.J. wurden am Institut für Gehirn & Rückenmarksforschung in Paris (ICM, Dr. Frederic Darios) in vivo Versuche mit dem Wirkstoff Venglustat gestartet. Sie sind als Versuch zur Langzeittherapie über zwei Jahre konzipiert und werden von stopp-HSP gemeinsam mit Euro-HSP finanziert.

Bei gleich drei Subtypen der HSP – der SPG11, der SPG15 und der SPG48 – liegt nach Stand der Forschung ein gemeinsames Grundproblem zugrunde. Die Nervenzellen können einen Grundbestandteil ihrer eigenen Zellmembran – das Gangliosid – nicht recyclen. Dieses Gangliosid sammelt sich dann in Zellorganellen an, was als Hauptgrund für die Neurodegeneration bei diesen drei Subformen der HSP vermutet wird. Kürzlich wurde in Versuchen (Maus-Modell) gezeigt, dass der Wirkstoff Venglustat das Auftreten der Neurodegenration verzögert [Fortier et al. Neurobiology of Disease 2024].

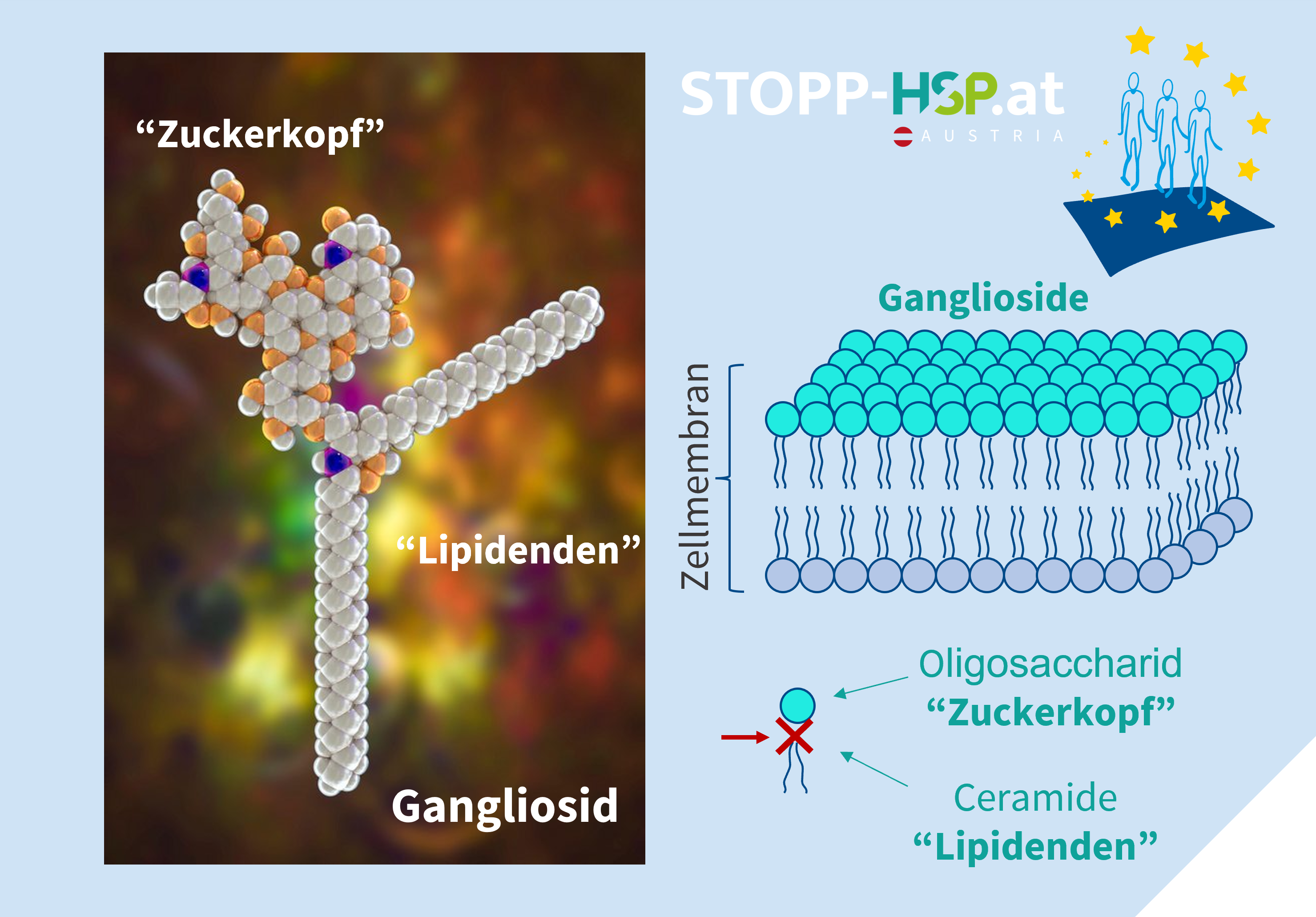

Gangliosid-Moleküle bilden die äußere Membran der Nervenzellen. Sie bestehen aus zwei Teilen (siehe Bild). Einem „doppelten Lipidende“ (Ceramide) mit dem sich die Moleküle in der Zellmembran verankern und einem Kopf aus „Zuckerringen“ (Oligosaccharid), der die charakteristische äußere Hülle der Nervenzelle bildet. Venglustat drosselt die natürliche Bildung von Gangliosid, indem es die Verbindung von Lipidenden mit dem Zuckerkopf erschwert. Damit wird weniger Gangliosid produziert, womit die Gefahr der Überlastung der Nervenzellen verringert wird.

Um diese Hypothese in eine wirksame Therapie überzuführen, müssen die ersten ermutigenden in-vivo Ergebnisse bestätigt und auf eine breitere Basis gestellt werden. Insbesondere die Erprobung mit einer verträglichen aber ausreichend hohen Dosis und die Bestätigung der Langzeitwirkung sind das Ziel weiterer Laborversuche. Erst wenn diese Eigenschaften erfolgreich nachgewiesen wurden, können Therapieversuche in SPG11 oder SPG15 Patienten in Angriff genommen werden. Für das in Paris laufende Forschungsprojekt wurden Kosten von knapp 200.000 Euro für zwei Jahre veranschlagt. Dank Ihrer Spenden konnten wir das erste Forschungsjahr mit über 35.000 Euro unterstützen.

Damit erweitert stopp-HSP die Unterstützung der Forschung an der SPG11 um einen therapeutischen Ansatz. Die mittlerweile abgeschlossene Studie autoHSP an der Uniklinik Innsbruck hatte sich ebenso auf die SPG11 fokussiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen eine moderate Beeinträchtigung von autonomen Funktionen bei der SPG11. Derzeit wird ein Manuskript zur Fachbegutachtung eingereicht. Weiters unterstützt stopp-HSP gemeinsam mit Life4HSP aus den Niederlanden auch eine Biomarker-Studie zur SPG11 und SPG15 am Harvards Children Hospital in Boston (Prof. Ebrahimi-Fakhari). Parallel zum Projekt euroSPG11/15 kommt auch das Projekt euroSPG4 gut voran. Wir werden diesen Sommer wieder davon berichten.

Wir danken allen unseren Spendern und bitten auch in Zukunft um Ihre Unterstützung unserer laufenden Projekte.